L'histoire

Le domaine Boistissandeau

D’un château à l’autre

La plus ancienne mention du Boistissandeau remonte au XIIIe siècle et – le Bois, qui serait à l’origine la propriété du sieur Tissandeau – est donné en 1275 par le prêtre Pierre Luneau ou Lunel à Guillaume IV Foucher, seigneur des Herbiers, époux de sa cousine Isabeau Luneau.

Six-cents ans plus tard, en 1942, la terre du Boistissandeau fait retour aux religieux, par l’acte de donation de Mathilde Bourbon, comtesse Georges de La Morinière, aux frères de Saint-Gabriel. Un premier château médiéval du Boistissandeau s’élevait au Sud-Est des bâtiments que nous voyons, au-delà de la chapelle. Selon toute vraisemblance, il a été intégré aux communs du château actuel, à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle.

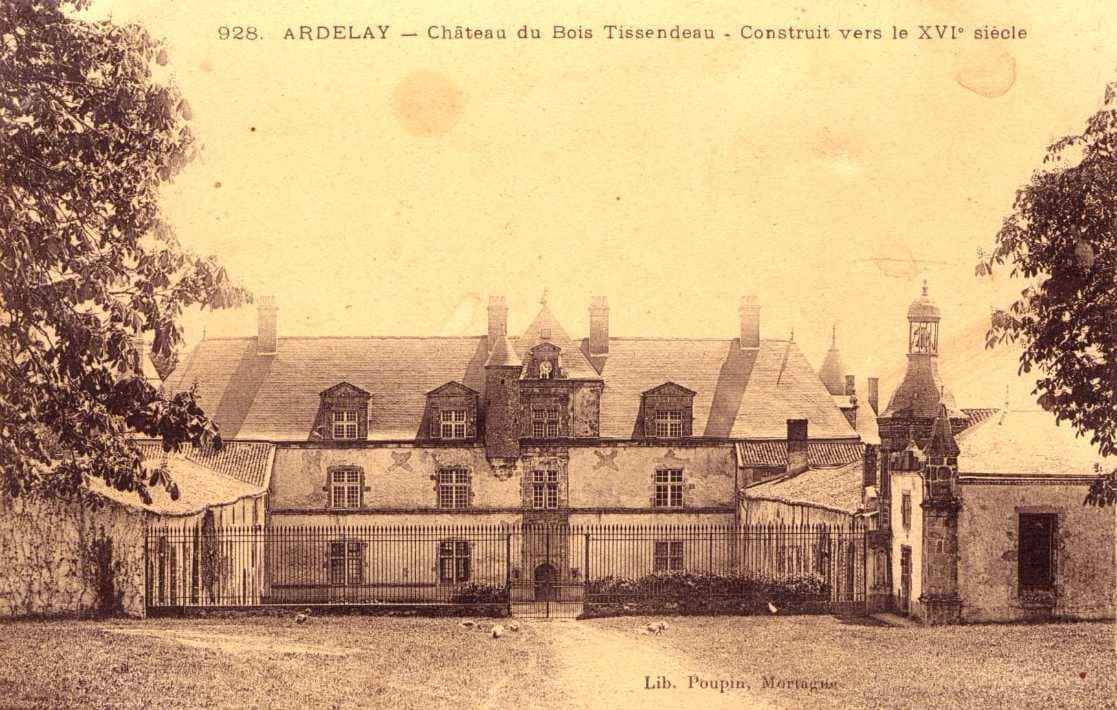

En effet, le château dont vous apercevez le logis derrière la grille d’Honneur est le « château neuf » du Boistissandeau. Il s’agit d’une résidence de style Renaissance, datant de la fin de la période et élevée entre 1570 et 1620. La cour de ce château était autrefois fermée par deux corps de bâtiments de communs – remplacés par les constructions actuelles à la fin de la Seconde Guerre Mondiale – et un mur de part et d’autre d’un porche central, auxquels cette grille a été substituée à la fin du XIXe siècle.

Les Olivereau (c.1400 – 1674)

Vers 1400, à l’occasion de son mariage avec Guillaume Olivereau, Marguerite du Grazay – issue de la lignée de Guillaume IV Foucher – apporte le Boistissandeau en dot. Vers 1570, René Olivereau, leur arrière-petit-fils, entreprend la construction du château actuel. Son fils, Claude I Olivereau, achève le « château neuf » vers 1620, comme en attestent ses armes (bûchées à la Révolution) mais dont on distingue encore l’écu au-dessus de la porte centrale. Marie d’Hillerin (1603-1674), sans descendance à la mort de son époux Claude II Olivereau (c.1600-1641), lègue le Boistissandeau à son neveu Jean-Baptiste d’Hillerin (1664-1732) qui épouse les idées jansénistes.

21 août 1641 : la mort en duel du seigneur du Boistissandeau

Depuis le don du 20 juillet 1430 à la paroisse d’Ardelay par Guillaume Olivereau – douze boisselées de terre – les seigneurs du Boistissandeau revendiquent le droit d’inhumation dans cette église, ce que leur refusent leurs suzerains, seigneurs de ce lieu. Aucune juridiction n’ayant réglé le différend, cette querelle féodale vieille de deux siècles aurait pu être vidée par les armes… si l’interdiction des duels n’était en vigueur depuis 1626. Ainsi, René de Couhé de l’Esgonnière, nouveau seigneur d’Ardelay, qui n’entend pas céder ce droit à son vassal, le provoque à l’épée. À l’aube, une clairière de la forêt de La Pélissonnière est le théâtre de cet affrontement d’où Claude II Olivereau sort mortellement blessé. Il décède trois semaines plus tard. Son meurtrier, lui-même condamné à mort, disparaît opportunément jusqu’à ce qu’une lettre de rémission du jeune Louis XIV ne lui permettre de rentrer sur ses terres où il est inhumé en 1647. Las, la veuve l’Esgonnière autorise la construction – contre l’église d’Ardelay – d’une chapelle hors œuvre dans laquelle seront inhumés les seigneurs du Boistissandeau. Celle-ci est bénite le 12 janvier 1645. À partir de 1657, Marie d’Hillerin fait construire au Boistissandeau une nouvelle chapelle castrale, celle que nous voyons toujours. Elle est bénite le 21 janvier 1659.

Les Hillerin (1674-1796)

Quatre générations d’Hillerin se succèdent au Boistissandeau. Fils du précédent, Jean-Baptiste Laurent d’Hillerin (1704-1779) entreprend d’importants travaux dans le château et aménage de nouveaux jardins qu’il agrandit et dote d’orangeries. Homme des Lumières, il est doté d’un esprit éclectique. Fin observateur de la nature, il est l’inventeur d’instruments de précision (un baromètre, un podomètre, une machine à calculer, un régulateur à douze cadrans indiquant l’heure, la date, les fuseaux horaires, les levers et couchers du soleil, ceux de la lune, les signes du zodiaque…). Membre correspondant de l’Académie Royale des Sciences, il est lié avec son beau-frère, Jean-Paul Grandjean de Fouchy, secrétaire perpétuel de cette académie. Au Boistissandeau, il reçoit à maintes reprises son voisin et ami Réaumur dont la célébrité a probablement éclipsé la sienne… Tous deux, ils installent des ruches vitrées afin d’observer la vie des abeilles, une rose des vents connectée à une girouette, un cadran solaire… Au 1er étage, dans un cabinet attenant à la chambre dite de Réaumur, un laboratoire comporte toujours un four. Une console en pierre, située à l’extérieur de la fenêtre de la chambre, permettait de faire refroidir les préparations. Mort en 1779, Jean-Baptiste Laurent s’éteint avant que la Révolution ne disperse cinq de ses sept enfants sur les routes de l’exil.

Marie-Agathe Bouret de Beuron (1711-1794)

La veuve de Jean-Baptiste Laurent d’Hillerin est odieusement assassinée par les colonnes infernales de Grignon, le 31 janvier 1794 dans la cour du Boitissandeau sous les yeux de deux de ses filles massacrées à leur tour. La vieille dame, impotente et âgée de quatre-vingt-trois ans, est trainée par les cheveux dans l’escalier et achevée à coups de sabre, sur le montoir. Éperdues, cherchant à fuir par la chapelle, ses filles sont tirées « comme des bêtes traquées, à coups de pistolet et de mousqueton et, quand blessées elles tombèrent (leurs bourreaux) se précipitèrent sur elles pour les achever à force de coups » (Du Tressay, Vie de Gruchy, 1868). Le Chevalier de La Broise dans sa Notice sur le château du Boistissandeau (1927) rapporte que « Leurs corps furent enterrés nuitamment, par de fidèles fermiers, dans le carré de la première orangerie. Plus tard, leurs dépouilles furent transportées au cimetière d’Ardelay. ».

Les Bourbon (1796-1878)

Gabrielle d’Hillerin (1776-1854), leur petite-fille, épouse un officier républicain bourguignon Alexandre Bourbon (1768-1804) qui sauve le Boistissandeau et « put se livrer à une longue série de rachats et de démarches fort complexes qui lui permirent, après quatre ans d’efforts, de sauver la moitié des domaines. Il y montra, sans cesse, une loyauté et une délicatesse extrêmes envers sa belle-famille. (…) Malgré le profond chagrin que lui causèrent ses beaux-frères, il continua, jusqu’à sa mort, à leur rendre service avec une inlassable et parfois dangereuse bonté. » (Chevalier de La Broise). Alexandrine, leur fille, épouse son cousin Pierre-Louis Bourbon et, leur petite-fille, Mathilde, hérite le Boistissandeau.

Les La Morinière (1878-1942)

Le 9 juillet 1878, le mariage de Mathilde Bourbon (1858-1948) avec le comte Georges Le Bault de La Morinière (1850-1939) voit la dernière grande campagne de restauration et d’embellissements du Boitissandeau. Les bâtiments font alors l’objet d’importants travaux et de nouveaux décors sont mis en place dans les salons au Midi du logis. Au Nord, dans le « salon Vert » la monumentale cheminée du château du Cazeau au May-sur-Evre (Maine-et-Loire) est restaurée, rapportée et mise en place en 1894. Elle provient de cette propriété entrée dans la famille Hillerin en 1773 par le mariage de Marie-Charlotte Elisabeth de Villeneuve du Cazeau (1740-1777) avec Louis-François d’Hillerin (1738-1799). Dans ce château, hélas incendié par les Colonnes infernales en 1794, avaient été mis à l’abri le mobilier et les objets d’art les plus précieux du Boistissandeau… Antérieure à la construction du Boistissandeau d’une cinquantaine d’années, la cheminée du Cazeau est remarquable pour son décor historié à personnages finement sculptés en ronde bosse.

Peu après le mariage, le parc et les jardins réguliers du Boistissandeau sont repris par le paysagiste Achille Duchêne qui intervient également dans la cour d’Honneur en créant un parterre à l’emplacement de l’ancien abreuvoir. Henri puis Achille Duchêne sont les artisans du renouveau du jardin dit « à la Française » ou « à la Le Nôtre ». En réaction au style irrégulier ou « à l’Anglaise » en vigueur depuis le milieu du XVIIIe siècle, les Duchêne sont appelés pour restaurer les jardins des plus grands châteaux d’Ile-de-France et du Val-de-Loire, travaillant pour des commanditaires issus de la haute aristocratie et la grande bourgeoisie française ou européenne. De cette époque, datent, au Boistissandeau, les topiaires d’ifs qui ponctuent les broderies du parterre, bordent les allées du jardin potager.

Les quatre enfants de cette union étant sans descendance, Mme de La Morinière fait don du Boistissandeau à la communauté des frères de Saint-Gabriel.

(1942-2003)

Les frères de Saint-Gabriel

Les frères de Saint-Gabriel constituent un institut de religieux laïcs voués à l’éducation et à l’enseignement depuis leur fondation en 1715 par Saint Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) et, après la Révolution, la reprise de la congrégation par le père Gabriel Deshayes (1767-1841). Chassés de France et de leur maison-mère de Saint-Laurent-sur-Sèvre, à la suite de la loi anti-congréganiste du 7 juillet 1904 et de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l’État, les frères installent leur noviciat en Belgique d’où ils sont à nouveau chassés par l’invasion allemande en 1939.

À la recherche d’une nouvelle implantation de leur noviciat en France, ils sont accueillis au Boistissandeau le 4 août 1942. Ils installent les salles de classes dans le bâtiment de l’« aile Nord », élevé entre 1942 et 1945. En 1956, l’autre aile de communs situés au Sud de la cour est remplacée par des constructions modernes pour y déployer des chambres. En 1956-57, la chapelle est agrandie pour les besoins de la communauté qui jusqu’à présent célébrait les offices dans l’une des orangeries. En 1959, à l’occasion du centenaire des apparitions de Lourdes, une « grotte » est construite dans l’ancienne carrière de pierres du château. Centre de formation, le Boistissandeau est converti en maison de retraite pour les frères à partir de 1970 jusqu’à leur départ en 2003 et l’achat de la propriété par le Département de la Vendée. D’importants travaux sont entrepris pour installer dans les bâtiments situés au sud du logis la maison d’accueil Handi Espoir pour personnes adultes handicapées et leurs parents vieillissants.

2024

L’entrée du Boistissandeau dans le domaine public

À cet effet, un comité scientifique a été constitué.

Il réunit – pour les périodes de référence considérées – les plus éminents spécialistes de l’histoire, l’histoire de l’art, l’histoire de l’architecture et des jardins, des gestionnaires de monuments historiques.